社を挙げた大規模プロジェクトに抜擢され、成果を重ねてきた加藤未佳さん。実績だけでなく社内での評価も高かった彼女が選んだのは、未経験のIT業界への転職でした。

その決断の背景には、日頃から彼女を支えてきた夫・大貴さんの存在があります。大貴さん自身もかつてキャリパト責任者・森数美保の支援を受けた経験があり、今回の転職に際しても「信頼できる伴走者」としてキャリパトを推薦。受け取った信頼のバトンを胸に、森数は未佳さんの挑戦を支えました。

本記事では、未佳さんと大貴さんのお二人に、キャリパトの伴走体験についてうかがいます。パートナーやキャリアの専門家が味方になることで、転職活動にどのような力が生まれるのか──そのヒントをお届けします。

コース:ベーシックコース

Before

初めての転職活動で医療業界からIT業界へのチャレンジを支えてくれる存在を求めていた。転職ありきではなく、自分のキャリアに本気で向き合ってくれるサービスを探していた。

After

価値観を掘り下げることで、自分のキャリア観が明確になった。職務経歴書も異業界の選考官に伝わる内容にブラッシュアップ。異業種転職にも関わらず、書類通過率は50%を超え5社から内定を獲得。自分の可能性を信じられ、大きな自信につながった。

家庭も仕事も大切にしたい——その思いを託した出会い

未佳:

新卒で入社した外資系製薬会社で約8年間働いてきました。その間に結婚・出産。育休から時短勤務で復帰して半年ほど経った頃のことです。上司から「東京のファイナンス部門に3ヶ月間異動してみないか」と打診されました。全社初の試みで、しかも未経験領域。迷いはありましたが、「挑戦したい」という気持ちが勝り、夫の支えもあって参加を決意しました。

大貴:

僕たちは里帰り出産をせず、最初から二人で子育てをしてきました。だから、彼女が出張で家を空けても「きっと何とかなる」と自然に思えたんです。家庭を回すうえで大切なことは「家計」と「家事・育児」。その2つさえ機能していれば、キャリアは互いに自由でいい。僕にとっては当たり前の考え方だったので、妻の挑戦を止める理由はまったくありませんでした。

未佳:

短期異動を終えて現場に戻ると、心にモヤモヤが生まれました。大病院を担当し責任もやりがいもある一方で、「このままでいいのかな」という思いが強くなっていったのです。本社で新しい挑戦をしたからこそ、現場の業務が“既に経験済みの繰り返し”に見えて、成長実感が薄れていました。

転職エージェントに相談しても「今すぐ転職を」と急かされるばかりで、私のキャリアに本気で向き合ってくれている感じがしませんでした。そんなとき、夫の紹介でキャリパトに出会いました。

大貴:

僕は現在IT企業で働いていますが、前々職は妻と同じMR。彼女が当時の職場にフィットしていたこともよく分かっていて、「転職はもったいない」と思っていました。でも彼女が本気で転職をしたいことが分かった瞬間、「能力を存分に活かせる会社と巡り合ってほしいという気持ちが芽生えました。

そんな時に思い出したのが森数さんでした。僕自身も過去に森数さんに職務経歴書作成を支援していただいた経験があり、それは今でも大きな糧になっています。そして、森数さんは家庭を大切にしながら、仕事にも全力で向き合う人。妻と重なる部分が多いと感じたからこそ、「きっと妻に寄り添ってくれる」という確信があり、紹介しました。

未佳:

夫の直感は大当たりでした。初回の面談で森数さんと話して、「自分と似ている」「私もこの人のように家庭を大事にしながらバリバリ働きたい」と強く思い、その場で申し込みを決めてしまったほどです。あまりに早い決断に、森数さんから「一度持ち帰って検討してくださいね」と言われたくらい、前のめりになっていました。

遠回りに見えて一番の近道——価値観を言葉にするプロセス

未佳:

キャリパトには「ベーシックコース(キャリアの方向性を見つけるマンツーマンのコース)」「グループプログラム」「転職伴走コース」があります。私が選んだのは「ベーシックコース」。先にIT業界へ転職していた夫のアドバイスもあり、いきなり転職に直結する支援ではなくても、まず“キャリアの軸”を定めることが、結果的には一番の近道だと思えたからです。

転職活動と並行して始まったセッションの中で、特に印象に残っているのが2回目の「価値観の言語化ワーク(※)」です。

価値観言語化ワーク:自分の経験を振り返りながら「自分の現在地」を確認し、自分の価値観を「ありたい姿(パーソナルビジョン)」として言語化していくプログラム。過去10年の社会人生活を振り返り、「嫌だったこと」を徹底的に書き出しました。すると「やっぱり私はこれが嫌だったんだ」と腑に落ちる瞬間がいくつも訪れました。さらに、価値観の近い森数さんに見てもらうことで、言葉がより研ぎ澄まされていったんです。

森数さんはいつも「それは、なぜ?」と問いかけてくれました。その問いを重ねるうちに、一つひとつの出来事の奥にある“核”が見えてきます。そして別の出来事を掘り下げると共通項が浮かび上がるのです。

整理を進めていくと、「刺激のない環境が嫌だ」と感じる背景には、単なる職場や人間関係の問題ではなく、キャリアの選択肢が狭まっていくことへの恐れがあると分かりました。突き詰めれば、私の根っこにあったのは、「可能性が閉じられるのが嫌だ」という思いでした。

だからこそ、私は常に可能性が広がる環境に身を置きたい。その一文にたどり着いたとき、初めて自分の進むべき方向がクリアになった感覚がありました。

専門性を「伝わる言葉」へ──異業種転職を可能にした言語化の力

未佳:

医療業界の仕事は専門性が高く、そのままの言葉では他業界に伝わりにくいことがあります。けれど、私の周囲は医療系に関わる人ばかりで、どこが特殊でどこが一般的なのか、自分では判断できませんでした。

そこで森数さんが、医療業界の外から見たMR像を丁寧に解説し、私の経験を「他業界にも伝わる言葉」に一緒に変換してくれました。さらに「面接で必ず問われる視点」を先回りして職務経歴書に織り込んでくださり、書類の時点で面接対策がほぼ完了している状態に仕上がったのです。

元MRである夫からも助言をもらい、自分なりに抽象度を上げて職務経歴書やワークに取り組んでいました。けれど、森数さんと一緒に進めてみて「まだ抽象化が足りていなかった」と気づけたことは大きな学びでした。その結果、異業種転職にも関わらず、書類通過率は50%を超えることができました。

面接では、どの企業からも「これまで何をしてきて、それを当社でどう活かせるのか」を問われました。ですが、キャリパトで自分の軸を明確にしていたため、答えはスムーズに出てきます。

具体例もすぐに引き出せましたし、むしろ面接を通じて「この会社は自分に合う」「ここは違う」と感覚的に分かるほど感度が上がっていたんです。結果的に面接で落ちたのは、面接の中でお互いが「今じゃないね」という結論に至った1社だけ。価値観を言語化したことによって、応募段階から選球眼が養われていたのだと実感できました。

多くの選択肢から納得の一社へ──伴走が導いた判断力

未佳:

最終的に、5社から内定をいただくことができました。「MRしかできないのでは」と思っていた私にとって、IT業界で別職種に挑戦できるという事実は、大きな自信になりました。

ただ、軸は定まっていたものの、どの会社も魅力的に見えてしまい、最終判断には迷いが生まれていました。そこで森数さんに追加セッションをお願いし、最後まで伴走していただきました。

後から知ったことですが、森数さんは、私が「初めての転職かつ一社に長く勤めてきたからこそ、自分がもっている物差し(1社目で培われた基準)と会社(転職先)のそれとにズレがあるかもしれない」という視点を常に意識して支えてくださっていたそうです。

当時の私はそこまで深く考えられていませんでしたが、その前提を持って一緒に比較・検討していただけたことで、情報に振り回されずフラットに判断できました。さらに「今回の転職で自分が本当に大切にすべきこと」を改めて言語化してもらえたことで、最後まで軸をぶらさず決断できたのだと思います。

大貴:

内定先の会社について知ったとき、客観的に見ても妻の力を活かせそうだと感じました。「森数さん、さすがだな」と思いましたね。ここまでの意思決定プロセス自体を信頼していたので、僕から口を挟む必要は全くありませんでした。

選ぶ軸をきちんと整理してくれていたおかげで、最終的に本人の能力を一番活かしつつ、希望も叶えられる会社に決まったと思います。

未佳:

その後の退職交渉の際も、森数さんに力を貸していただきました。上司がちょうど代わったタイミングでもあったので、想定される反応をいくつもシミュレーションしてくださり、セッション外でもメールで細かく相談に乗っていただきました。事前に具体的なフレーズや対応策を準備できたことで、最後まで自信を持って臨むことができました。

ファミリーキャリアワークショップで見えた自分達のキャリアスタイル

未佳:

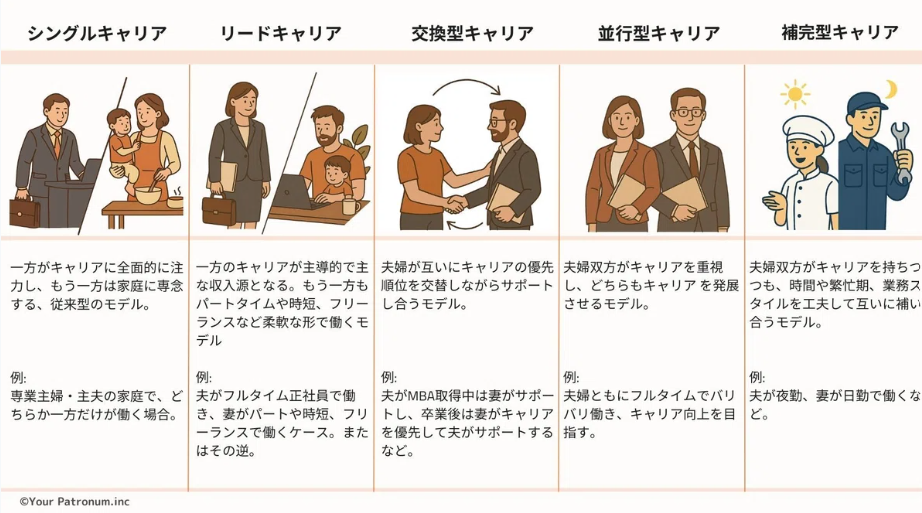

転職先が決まった後、森数さんが主催する「ファミリーキャリアワークショップ(家庭単位でキャリアを考えるイベント)」に参加しました。

イベントを通じて「ファミリーキャリアには様々なスタイルがある」と知り、「私たちはこのスタイルだね」と夫婦で共通認識を持てたことで、これからの歩みがぐっとイメージしやすくなりました。

森数さんからは「加藤さん夫妻は基本的には並行型。でも、意思疎通を取り、頑張るタイミングをずらして互いに支え合えている交換型」とフィードバックをもらい、すごく納得しました。

これからも挑戦を続け、その姿を子どもに見せたい。「やりたいことを堂々と選んでいいんだよ」と伝えられる親でありたい。そのために、私自身も遠慮せず歩み続けたいと思います。

大貴:

キャリアは基本的に「個人のもの」です。けれど同時に、家族という存在があるからこそ頑張れることもあります。だから僕は「家族がいるから無理する」のではなく、「家族がいるから挑戦できる」というスタンスで歩んでいきたい。僕たちのファミリーキャリアは、そういう形に育てていきたいと思っています。

キャリア選択が家族の在り方を豊かにする

未佳:

今の会社に入社して3か月が経ちますが、毎日とても楽しく過ごせています。ただ、出張も多く家を空ける日もあるので、どうしても夫に申し訳ないなと感じることがあります。

大貴:

僕は「お互い様」だと思っています。僕自身も出張がありますし、どちらか一方だけが負担しているわけではありません。だから、妻が申し訳なく思う必要は全くないんです。大事なのは、お互いに感謝とリスペクトを持って支え合っていくこと。それさえできていれば大丈夫だと思っています。

僕たちは普段からキャリアについてよく話してきましたが、キャリパトを通じて「言葉にして整理すること」の大切さを改めて実感しました。理解しているつもりでも、第三者に問いを投げてもらうことで「そういう意味で言っていたんだ」と新しい気づきが生まれる。外部の視点が加わることで、夫婦の対話はさらに深まりました。

また、互いの仕事に対する重要度や理解の深さ、いわゆる“解像度”が揃っていないと、話し合ってもうまくかみ合わないこともあります。だからこそ外部の存在が大切になる。キャリアの専門家はもちろん、信頼できる友人や親族でもいい。第三者が「あなたが言っていたのは、こういうことだよね」と翻訳してくれると、相手の真意がよりクリアに伝わる。二人だけで抱え込まず、誰かに助けてもらうことは、むしろ前に進む力になると思います。

未佳:

夫婦でキャリアを話すときは、夫の言うように第三者の力を借りることも有効だと思います。キャリパトは家庭とキャリアを一緒に相談できたので、大きな安心感につながりました。転職を考えているかどうかに関わらず「キャリアに迷いを持つ方」「自分の強みに気付きづらい方」には特におすすめです。

また、夫婦でキャリアの話をする際には、ちょっとした日常のイベントをきっかけにするとスムーズだと思います。たとえば昇給やボーナスのタイミングに「実はキャリアについてこう考えているんだ」と共有してみたり、お子さんの通知表を見ながら「パパ・ママのキャリアはどう考えているのかな?」と家族で話すのもいいと思います。

一度でも共有すれば、その後は「そういえばあの話どうなった?」と自然に対話が続いていく。キャリアの話を家族で共有すること自体が、関係性をより豊かにしてくれると実感しています。

担当キャリア戦略家から加藤さんの謝辞:

信頼するパートナーからキャリパトをご紹介いただけたこと、本当に光栄です。ありがとうございます。お二人は日頃から深い対話を重ねており、ファミリーキャリアにまつわる問いも、新たな発見というより、すでにある答えを言葉にしていく「答え合わせ」だったように感じました。未佳さんにとっては、「新卒から長く勤めた会社を離れ、未経験業界に挑戦する」という大きな転機でしたが、ご自身の現在地と理想の姿を丁寧にすり合わせ、「働く意味」や「選ばないもの」を明確にされたことが、納得感のある意思決定につながったのだと思います。このプロセスが、ご本人だけでなくご家族にとっても、人生をより豊かにするきっかけとなっていれば、これほど嬉しいことはありません。まとめ

加藤ご夫妻は、キャリパトの伴走を通じて美佳さんのキャリア構築だけでなく、家族としてのチームの在り方についても考える機会を得ました。納得感のある転職を実現できた背景には、「信頼できる伴走者の存在」と「パートナーとの対話」があったのです。

キャリアは究極的には個人のものです。けれど、家族のライフステージや生活リズムを切り離すことはできません。だからこそ、パートナーとチームになってキャリアを描くことが、より良い選択と納得感につながります。

キャリパトは、そのための「言語化と伴走の場」。人生をともに歩む夫婦の関係を、キャリアを通してより豊かにしていく存在です。あなたもまずは、パートナーとキャリアについて語り合う時間を持ってみませんか?